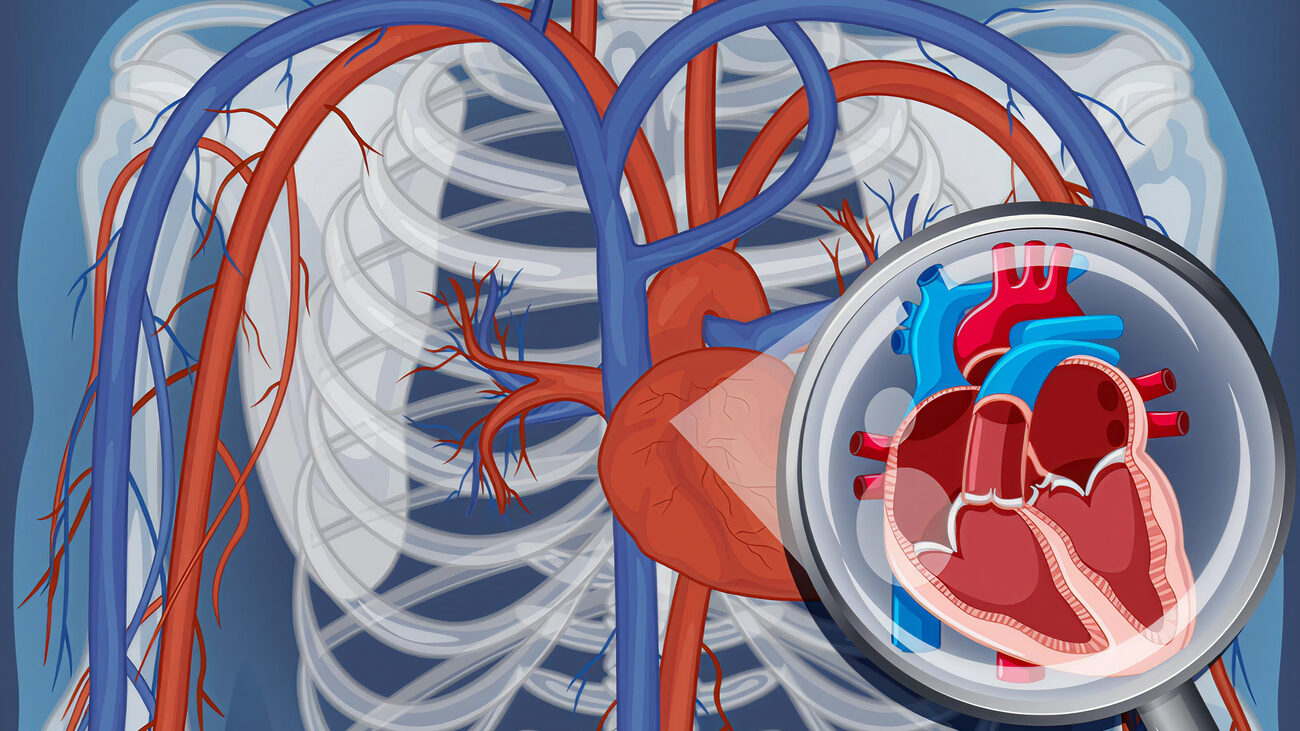

Патологии сердца и сосудов продолжают лидировать как основная причина летальности, причем хроническая сердечная недостаточность (ХСН) представляет собой особую опасность — будучи коварной, прогрессирующей и поздно диагностируемой.

ХСН является не самостоятельной нозологией, а клиническим синдромом, формирующимся в ситуации, когда сердечная мышца утрачивает способность перекачивать кровь в объеме, достаточном для удовлетворения метаболических запросов организма.

Этот синдром служит конечным этапом многих кардиоваскулярных болезней, существенно ограничивающих жизнедеятельность больных. Распространенность нарушения неуклонно растет — в РФ за два десятилетия наблюдений среди взрослых она увеличилась 6, 1% до 8, 2%.

Прогноз остается неблагоприятным: пятилетняя выживаемость составляет менее 50%, что является более низким показателем, чем при многих онкологических патологиях.

Как распознать бессимптомного врага

Классические признаки сердечной недостаточности часто остаются незамеченными или приписываются возрасту, усталости. Ключевые проявления включают одышку, повышенную утомляемость, постоянную слабость, периферические отеки, учащенное сердцебиение, нарушения ритма и ночной кашель (иногда с кровохарканьем). По мере прогрессирования заболевания симптомы усугубляются и начинают проявляться в состоянии покоя. На поздних стадиях развиваются необратимые изменения во внутренних органах.

От факторов риска до терминальной стадии

Современная систематизация ХСН базируется на нескольких критериях. Различают ХСН со сниженной фракцией выброса (ФВ ≤ 40%), с промежуточной ФВ (ФВ 41-49%) и с сохранной ФВ (ФВ ≥ 50%). Функциональная классификация по NYHA подразделяет пациентов на четыре класса — от отсутствия симптомов (I класс) до их наличия в состоянии покоя (IV класс).

Классификация AHA/ACC описывает четыре стадии развития синдрома: стадия A (наличие факторов риска без структурных повреждений сердца), стадия B (структурные изменения при отсутствии симптоматики), стадия C (структурные нарушения с текущими или перенесенными симптомами) и стадия D (рефрактерная недостаточность).

Диагностический прорыв

Искусственный интеллект и метаболомный профиль

Традиционная диагностика включает ЭКГ, эхокардиографию, рентгенографию, определение уровня BNP, NT-proBNP. Современные технологии кардинально меняют подходы к диагностике. Искусственный интеллект и машинное обучение позволяют выявлять сложные паттерны в медицинских данных, невидимые человеческому глазу. Российские ученые из Сеченовского университета первыми в мире выделили четыре новых метаболомных фенотипа хронической сердечной недостаточности. В ходе метаболомного профилирования, которое включило анализ образцов 498 человек были выявлены особенности метаболизма при разных фенотипах ХСН — от признаков воспаления до митохондриальной дисфункции. В МГУ разработали лазерно-оптические методы анализа свойств эритроцитов и тромбоцитов, которые меняются у пациентов с ХСН. Эти изменения влияют на микроциркуляцию и периферическое сопротивление сосудов.

Среди современных диагностических технологий особого внимания заслуживает метаболомный анализ, который выявляет специфические метаболиты в крови и обеспечивает высокую точность диагностики, особенно при сохраненной ФВ. ИИ-анализ медицинских изображений позволяет проводить автоматизированный анализ ЭКГ, ЭхоКГ, МРТ и выявлять изменения, невидимые человеческому глазу.

Лазерно-оптические методы оценивают деформируемость и агрегацию эритроцитов, обеспечивая раннюю диагностику нарушений микроциркуляции. Носимые устройства обеспечивают мониторинг сердечного ритма и физической активности, позволяя осуществлять непрерывное наблюдение в реальной жизни.

Индивидуализированное лечение

От универсальных протоколов к точному прогнозу

Терапия ХСН включает фармакотерапию (иАПФ, БРА, бета-адреноблокаторы, антагонисты рецепторов альдостерона, диуретики), коррекцию образа жизни и хирургические методы. Современная концепция предполагает индивидуализацию лечения на базе доминирующих патогенетических механизмов. Исследователи Сеченовского университета установили, что у отдельных больных могут превалировать разные процессы — воспаление, митохондриальная дисфункция или дефицит оксида азота, что диктует необходимость различного лечения.

Российские специалисты создали нейросетевую модель для прогноза эффективности различных схем лекарственной терапии у пациентов с ишемической ХСН. Модель анализирует возраст, концентрацию альдостерона, ФНО-α, ММП-9, индекс сферичности и тип лечения,

прогнозируя динамику клинических показателей и качества жизни. Эффективность продемонстрировала комбинация небиволола с эплереноном — она показала наибольшее снижение уровня альдостерона, ММП-9 и ФНО-α.

Крайне важный элемент успешного контроля болезни — активная роль пациента и модификация образа жизни. Ключевое значение имеют ограничение потребления соли и жидкости, регулярные дозированные нагрузки, ежедневный контроль массы тела, отказ от табакокурения и алкоголя, а также иммунизация против гриппа и пневмококка. Не менее важна информированность пациента о своем состоянии — понимание признаков ухудшения, необходимости систематического приема лекарств.

Перспективы терапии ХСН

Искусственный интеллект и предиктивная аналитика

Технологии искусственного интеллекта уже трансформируют парадигму ведения больных с сердечной недостаточностью. Алгоритмы машинного обучения обрабатывают сведения из электронных медкарт и медицинских изображений. Анализ электрокардиограмм с помощью ИИ позволяет выявлять бессимптомную дисфункцию левого желудочка и предсказывать возникновение недостаточности. Носимые устройства — смарт-часы и трекеры с функцией записи ЭКГ — помогают диагностировать аритмии, ассоциированные с ХСН. Телемедицинские решения через удаленный мониторинг с использованием мобильных приложений и носимых девайсов повышают приверженность терапии и позволяют рано фиксировать декомпенсацию.

Современная кардиология поэтапно отказывается от унифицированного подхода в диагностике и терапии, предлагая персонализированные стратегии. Искусственный интеллект и новейшие диагностические платформы дают возможность обнаруживать болезнь на доклинических этапах, прогнозировать ее развитие и подбирать оптимальное лечение с учетом уникальных особенностей больного. Превосходство таких технологий очевидно — они готовы совершить переворот в диагностике и терапии одного из наиболее распространенных и грозных кардиоваскулярных синдромов.

Кардиология

Кардиология Инфектология

Инфектология Онкология

Онкология Фертильность

Фертильность Нефрология

Нефрология Эндокринология

Эндокринология