Современная медицинская практика демонстрирует возрастающую частоту случаев взаимосвязи между прогрессирующим ухудшением зрительных функций и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Клинические наблюдения подтверждают, что постепенная потеря зрения, затуманивание, появление темных пятен перед глазами и светобоязнь могут быть не только офтальмологическими симптомами, но и признаками системных нарушений кровоснабжения глаза, обусловленных патологиями магистральных сосудов. В рамках масштабного обследования пациентов старше 45 лет, было показано, что у ряда участников был диагностирован глазной ишемический синдром, ассоциированный со стенозом сонных артерий. В частности, у одной из пациенток 76 лет выявлен стеноз внутренней сонной артерии на 60%, сочетающийся со снижением зрительной функции до 50% при отсутствии патологий хрусталика и роговицы. Данные наблюдения подчеркивают необходимость комплексного подхода к диагностике и терапии таких состояний.

Анатомия и физиология

Кровоснабжения зрительного анализатора

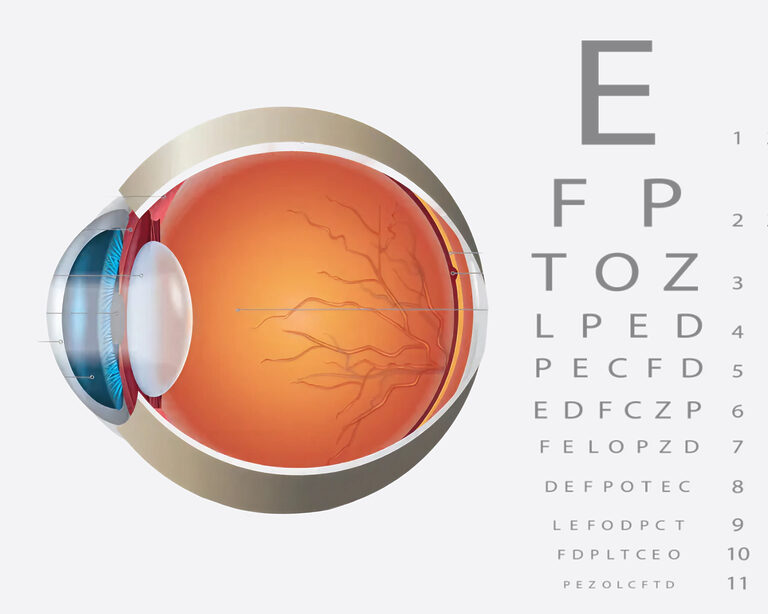

Кровоснабжение головного мозга и зрительного анализатора осуществляется через сложную систему артерий, основными из которых являются внутренние сонные и позвоночные артерии. Эти парные сосуды формируют виллизиев круг, обеспечивающий стабильное поступление кислорода и питательных веществ. Нарушение кровотока в этой системе может привести к гипоксии как головного мозга, так и структур зрительного анализатора, что обуславливает возникновение специфической симптоматики. Внутренняя сонная артерия, ответвляющаяся от общей сонной артерии, является ключевым сосудом, питающим головной мозг и глаза. Именно ее стеноз наиболее часто становится причиной ишемических повреждений сетчатки и зрительного нерва.

Патологические механизмы

Ишемического повреждения

Ключевым патологическим механизмом, связывающим сосудистые заболевания и нарушения зрения, является атеросклероз. Для этой патологии характерно утолщение стенок артерий и формирование атеросклеротических бляшек. При прогрессировании атеросклероза просвет артерии сужается, что ведет к снижению перфузионного давления, уменьшению кровотока и, как следствие, к хронической ишемии. В конечном итоге это может привести к острому тромбозу с полной окклюзией сосуда. Атеросклероз брахиоцефальных артерий (БЦА) представляет особую опасность из-за риска критического нарушения кровоснабжения мозга и органов зрения.

Симптоматика сосудистых нарушений

В офтальмологии

Нарушение кровообращения в сосудах головы и шеи может проявляться неспецифической неврологической симптоматикой: головными болями, головокружением, шумом в ушах, когнитивными расстройствами. Специфические офтальмологические симптомы включают постепенную потерю зрения, затуманивание, появление темных пятен (скотом) и светобоязнь. При острых нарушениях кровоснабжения возможно внезапное, часто необратимое снижение зрительной функции.

Помимо прямой ишемии, системные сосудистые нарушения могут усугублять течение других офтальмологических заболеваний. Ведущим фактором риска развития и прогрессирования глаукомы является повышенное внутриглазное давление (ВГД). При недостаточном контроле патологии происходит повреждение зрительного нерва, что приводит к потере периферического, а затем и центрального зрения. Нарушения перфузионного давления в сосудах глаза, связанные с атеросклерозом, могут создавать порочный круг, ухудшая трофику зрительного нерва при глаукоме.

Современные методы диагностики

«Золотым стандартом» неинвазивной диагностики состояния брахиоцефальных артерий является ультразвуковое исследование. Эта процедура позволяет визуализировать кровеносные сосуды, оценить их проходимость, измерить скорость кровотока, выявить стенозы, атеросклеротические бляшки и другие патологии.

Существуют следующие основные методы ультразвуковой диагностики:

- Допплерография — оценивает скорость и направление кровотока.

- Дуплексное сканирование — сочетает допплерографию с В-режимом, позволяя визуализировать структуру сосудов и одновременно анализировать параметры кровотока.

- Триплексное сканирование — дополняет дуплексный метод цветным картированием (ЦДК), что предоставляет наиболее детализированную информацию о состоянии сосудов.

С помощью УЗИ можно диагностировать атеросклероз, врожденные аномалии и последствия патологий шейного отдела позвоночника. Критериями нормы считаются: толщина комплекса интима-медиа (ТИМ) 0,9–1,1 мм, диаметр позвоночных артерий 2–4 мм и отсутствие гемодинамически значимых атеросклеротических бляшек.

Контроль факторов риска

В соответствии с актуальными клиническими рекомендациями по контролю холестерина, для оценки сердечно-сосудистого риска теперь применяются шкалы, учитывающие не только фатальные, но и нефатальные случаи (инфаркт, инсульт). Для пациентов с очень высоким риском установлен строгий целевой уровень холестерина ЛПНП («плохого» холестерина) — менее 1,4 ммоль/л, а при возможности — со снижением на ≥50% от исходного уровня. Регулярный мониторинг уровня холестерина — важнейший элемент профилактики. Здоровым людям после 40 лет рекомендуется проверять его ежегодно, молодежи — каждые 2–3 года. При выявлении повышенных показателей контроль необходим каждые 6 месяцев. Гиперхолестеринемия часто протекает бессимптомно, но ее следствием является атеросклероз, значительно повышающий риск инфарктов и инсультов.

Диагностика

И лечение внутриглазных нарушений

Нормальные показатели внутриглазного давления (ВГД) составляют от 10 до 21 мм рт. ст. при измерении тонометром Гольдмана. При использовании тонометра Маклакова нормальные значения несколько выше — от 17 до 26 мм рт. ст. Для снижения ВГД применяются гипотензивные глазные капли, пероральные препараты, а при неэффективности медикаментозной терапии — лазерные и хирургические методы. Важным элементом комплексной терапии является диета, богатая омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами, при ограничении соли, кофеина и алкоголя. Такой рацион способствует нормализации ВГД и улучшению трофики зрительного нерва.

Междисциплинарный подход

Лечение глазных проблем, ассоциированных с сосудистыми патологиями, требует мультидисциплинарного подхода с участием офтальмолога, кардиолога, терапевта и невролога. Это обеспечивает всестороннюю оценку состояния, определение оптимальной тактики и профилактику осложнений. В современных рекомендациях усилен акцент на командной работе, привлечении медсестер, фармацевтов и диетологов для комплексного контроля факторов риска. Регулярные осмотры офтальмолога с измерением ВГД и оценкой глазного дна являются ключевым элементом своевременной диагностики для пациентов из групп риска.

Представленные данные подтверждают тесную взаимосвязь между прогрессирующим ухудшением зрительных функций и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Клинические случаи, подобные описанному случаю пациентки со стенозом сонной артерии и значительной потерей зрения, демонстрируют необходимость нового подхода к диагностике. Современная медицина предлагает комплексные решения, включающие строгий контроль артериального давления и холестерина, а также ультразвуковой скрининг брахиоцефальных артерий у пациентов групп риска. Краеугольным камнем является междисциплинарное взаимодействие специалистов. Профилактика, ранняя диагностика и своевременная терапия позволяют не только сохранить зрение, но и предотвратить развитие жизнеугрожающих сердечно-сосудистых осложнений.

Кардиология

Кардиология Инфектология

Инфектология Онкология

Онкология Фертильность

Фертильность Нефрология

Нефрология Эндокринология

Эндокринология