В условиях глобального тренда на увеличение продолжительности жизни и старение популяции, возрастные заболевания приобретают характер масштабной медико-социальной проблемы. Среди патологий органа зрения возрастная макулярная дегенерация занимает лидирующие позиции. По данным Всемирной организации здравоохранения, распространенность ВМД в мире превышает 190 миллионов человек, и прогнозируется дальнейший рост этого показателя. Заболевание характеризуется прогрессирующим поражением макулярной области сетчатки, ответственной за высокую разрешающую способность и цветовосприятие. Клинически это проявляется формированием скотомы (зоны выпадения поля зрения) в центральной части, искажением прямых линий (метаморфопсии) и общим снижением контрастной чувствительности. В отличие от катаракты, ВМД приводит к необратимым изменениям, однако современные методы терапии позволяют эффективно контролировать течение болезни, особенно при своевременной диагностике.

Клинические формы и патогенез

С точки зрения патогенеза и течения, принято выделять две основные формы возрастной макулярной дегенерации: сухую (неэкссудативную) и влажную (экссудативную).

- Сухая (неэкссудативная) форма диагностируется примерно у 80-85% пациентов с установленным диагнозом ВМД. Ее патогенез связан с возрастным истончением и атрофией тканей макулы, накоплением друзен (отложений желтоватого цвета) под пигментным эпителием сетчатки и нарушением локального метаболизма. Прогрессирование сухой формы, как правило, носит постепенный характер, растягиваясь на многие годы. В настоящее время отмечается тенденция к омоложению заболевания. У многих пациентов в возрастной категории 40–45 лет, еще не отмечающих субъективного ухудшения зрения, при детальном осмотре выявляются начальные признаки сухой формы. Сложность заключается в мотивации человека, не ощущающего изменений, к принятию превентивных мер, хотя именно это может в долгосрочной перспективе сохранить зрение и, как следствие, качество жизни.

- Влажная (экссудативная) форма, хотя и встречается реже (около 10-15% случаев), отличается более агрессивным течением и является причиной 90% случаев тяжелой потери зрения вследствие ВМД. Ключевым механизмом ее развития является неоваскуляризация – патологический процесс роста новых, неполноценных кровеносных сосудов (хориоидальных неоваскулярных мембран) под сетчаткой. Эти сосуды обладают повышенной хрупкостью, что приводит к повторяющимся локальным кровоизлияниям, пропотеванию жидкости (экссудации) и развитию отека макулы. В результате происходит быстрое и необратимое повреждение фоторецепторов.

Факторы риска

Фокус на управляемые параметры

Развитие возрастной макулярной дегенерации является мультифакторным процессом. Понимание факторов риска позволяет выделить группы для прицельного скрининга и разработать персонализированные профилактические стратегии.

- Возраст. Основной демографический фактор. Согласно эпидемиологическим исследованиям, распространенность ВМД увеличивается с 2% в возрастной группе 50-59 лет до более чем 30% среди лиц старше 75 лет.

- Генетическая предрасположенность. Наличие ВМД у близких родственников повышает индивидуальный риск развития заболевания в несколько раз. Идентифицированы специфические генетические маркеры, ассоциированные с нарушением регуляции системы комплемента и процессов воспаления в сетчатке.

- Курение. Наиболее значимый управляемый фактор риска. Табакокурение создает условия для системного оксидативного стресса и эндотелиальной дисфункции, что многократно усиливает патологические процессы в макуле. У курящих пациентов заболевание развивается в среднем на 5-10 лет раньше и протекает более агрессивно.

- Сердечно-сосудистые заболевания. Артериальная гипертензия, атеросклероз и дислипидемия напрямую коррелируют с риском развития и прогрессирования ВМД. Патология сосудистой стенки и нарушение микроциркуляции в хориокапиллярном слое приводят к ишемии и дегенеративным изменениям в пигментном эпителии сетчатки.

- Ультрафиолетовое излучение. Длительное воздействие UV-спектра и синего света без адекватной защиты способствует фотохимическому повреждению клеток макулы и усугубляет оксидативный стресс.

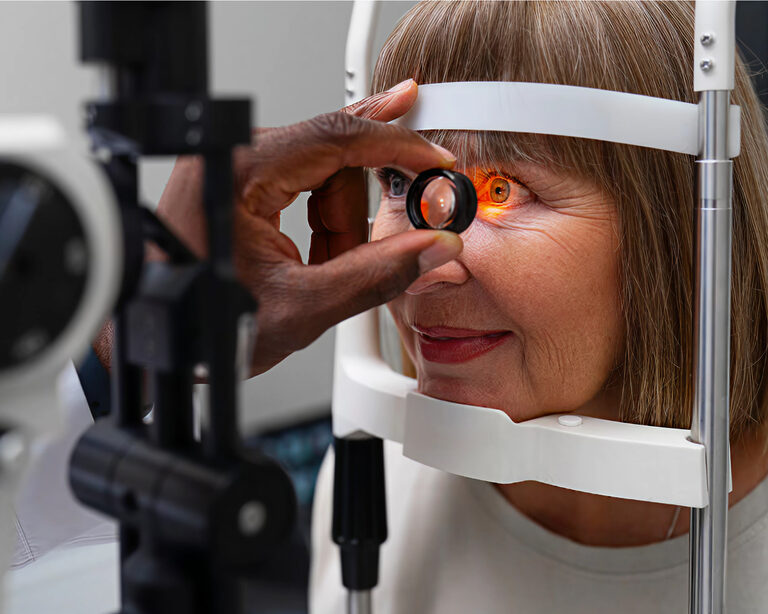

Современные методы диагностики

Раннее выявление ВМД является критически важным для сохранения зрительных функций. Диагностический алгоритм включает как простые скрининговые тесты, так и высокотехнологичные методы визуализации.

- Самоконтроль с использованием сетки Амслера. Данный метод позволяет пациенту самостоятельно отслеживать возникновение метаморфопсий или скотом. Для самостоятельного выявления подозрительных симптомов можно поочередно закрывать каждый глаз и фиксировать взгляд на объекте с прямыми линиями, например, на дверном косяке или кафельной плитке. Наличие искажений линий или появление пятна в центральной зоне является прямым показанием для безотлагательной консультации офтальмолога.

- Стационарное обследование:

- Визометрия — стандартная проверка остроты зрения.

Офтальмоскопия — детальный осмотр глазного дна для оценки состояния макулы, выявления друзен, зон атрофии или признаков неоваскуляризации. - Оптическая когерентная томография (ОКТ). Это неинвазивный метод, который по праву считается золотым стандартом в диагностике и мониторинге ВМД. ОКТ позволяет получать высокоточные поперечные срезы сетчатки, измерять ее толщину, визуализировать отек, наличие и активность неоваскулярных мембран.

- Флуоресцентная ангиография (ФАГ). Инвазивная методика, предполагающая внутривенное введение контрастного вещества. Она используется для оценки состояния сосудов сетчатки и хориоидеи, точной локализации и характеристики неоваскулярной мембраны.

- Индоцианиновая зеленая ангиография. Применяется в сложных диагностических случаях, когда ФАГ недостаточно информативна, так как позволяет лучше визуализировать сосуды, расположенные глубже — в хориоидее.

- Визометрия — стандартная проверка остроты зрения.

Профилактика и управление рисками

В контексте ВМД профилактические мероприятия приобретают первостепенное значение.

- Регулярные офтальмологические осмотры. Для лиц старше 50 лет рекомендованы ежегодные визиты к офтальмологу, даже при отсутствии жалоб.

- Отказ от курения. Является наиболее эффективной мерой по снижению риска развития и прогрессирования ВМД.

- Защита от ультрафиолетового излучения. Использование солнцезащитных очков с фильтром UV400 и широкополых головных уборов.

- Контроль системных заболеваний. Достижение целевых значений артериального давления и уровня холестерина.

- Физическая активность и сбалансированное питание. Поддержание общего здоровья организма положительно сказывается и на состоянии органа зрения.

Возрастная макулярная дегенерация остается серьезным вызовом для систем здравоохранения и клинической офтальмологии. Несмотря на то, что на современном этапе развития медицины полное излечение заболевания недостижимо, имеющийся арсенал диагностических и терапевтических методов позволяет эффективно управлять этим состоянием. Прогноз для пациента напрямую зависит от времени начала терапии. Основная клиническая задача заключается в максимальном замедлении патологического процесса и сохранении функциональных возможностей пациента. Полностью остановить дегенерацию и регенерировать погибшие клетки сетчатки на сегодняшний день невозможно. Стратегия, сочетающая регулярный мониторинг, современные методы лечения влажной формы, активную нутрицевтическую поддержку при сухой форме и целенаправленную модификацию образа жизни, позволяет существенно повысить шансы на сохранение высокого качества жизни для миллионов пациентов с ВМД во всем мире. Дальнейшие научные изыскания в области генной терапии, клеточных технологий и разработки новых фармакологических агентов открывают перспективы для более радикального воздействия на патогенез этого заболевания в будущем.

Кардиология

Кардиология Инфектология

Инфектология Онкология

Онкология Фертильность

Фертильность Нефрология

Нефрология Эндокринология

Эндокринология