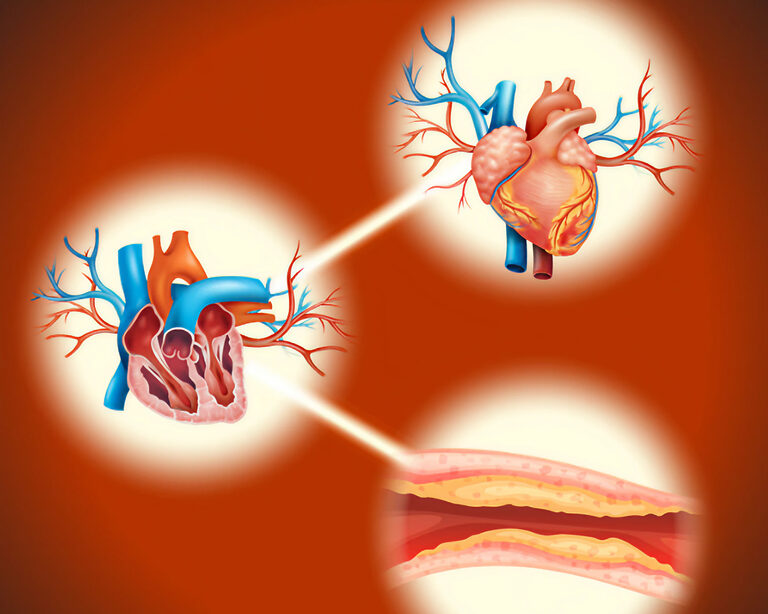

Атеросклероз представляет собой системное патологическое состояние, характеризующееся формированием атеросклеротических бляшек на внутренней поверхности артериальных стенок.

Эти образования, состоящие из липидов, в первую очередь холестерина, соединительной ткани и кальция, приводят к прогрессирующему сужению сосудистого просвета (стенозу) и снижению эластичности артериальной стенки.

Последствия данного процесса носят критический характер: нарушенное кровоснабжение жизненно важных органов становится основной причиной инфаркта миокарда, ишемического инсульта, критической ишемии нижних конечностей и других состояний, угрожающих не только здоровью, но и жизни человека. Масштаб проблемы глобален: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания, лидирующую роль в развитии которых играет атеросклероз, остаются главной причиной смертности в мире. В экономически развитых странах данное заболевание диагностируется у 70% лиц старше 60 лет.

Патогенез

Как формируется угроза

Процесс атеросклеротического поражения сосудов является многофакторным и развивается постепенно, часто на протяжении десятилетий. Ключевые этапы его формирования включают:

- Повреждение эндотелия: Внутренняя оболочка артерии (эндотелий) подвергается микротравмам под воздействием различных факторов риска. Чем больше этих факторов у конкретного человека, тем интенсивнее и обширнее повреждения. Через дефекты в эндотелии в интиму (внутренний слой сосудистой стенки) проникают липопротеины низкой плотности (ЛПНП), условно именуемые “плохим” холестерином.

- Воспалительная реакция: Накопившиеся в интиме ЛПНП подвергаются окислению, что запускает каскад воспалительных реакций. Иммунные клетки, в первую очередь макрофаги, мигрируют в зону повреждения, поглощают окисленные ЛПНП и превращаются в “пенистые” клетки. Активированные иммунные клетки и медиаторы воспаления стимулируют пролиферацию гладкомышечных клеток и синтез соединительной ткани. Вокруг липидного ядра формируется фиброзная капсула, структурно напоминающая рубец. Этот процесс приводит к утолщению стенки сосуда и сужению его просвета, что существенно ухудшает кровоток.

- Кальцификация: Организм стремится изолировать очаг хронического воспаления. Одним из механизмов такой изоляции становится отложение солей кальция в стенке артерии, особенно в области формирующейся бляшки. Кальцификация делает сосуд жестким, хрупким и лишенным эластичности, значительно повышая риск его разрыва или развития тромбоза на поверхности нестабильной бляшки.

Факторы риска

Идентификация угрозы

Развитие и прогрессирование атеросклероза обусловлено комплексом модифицируемых и немодифицируемых факторов риска. Их своевременная идентификация и коррекция являются краеугольным камнем профилактики.

- Немодифицируемые факторы:

- Возраст: Риск значительно возрастает после 45 лет у мужчин и после 55 лет (или наступления менопаузы) у женщин. Это связано с естественными возрастными изменениями сосудистой стенки и гормонального фона.

- Наследственная предрасположенность: Наличие у близких родственников (родители, братья, сестры) инфаркта миокарда или инсульта в возрасте до 40-45 лет существенно повышает индивидуальный риск. Генетические особенности обмена липидов и реактивности сосудистой стенки играют здесь ключевую роль.

- Модифицируемые факторы (контролируемые):

- Дислипидемия: Повышенный уровень общего холестерина, особенно ЛПНП, является основным драйвером атеросклероза. Избыток ЛПНП напрямую поставляет материал для формирования липидного ядра бляшки. Параллельно снижение уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП, “хорошего” холестерина), отвечающих за обратный транспорт холестерина из тканей, усугубляет ситуацию.

- Артериальная гипертензия (АГ): Постоянно повышенное давление крови оказывает механическое воздействие на эндотелий, ускоряя его повреждение и создавая благоприятные условия для проникновения ЛПНП в стенку сосуда и формирования бляшек.

- Ожирение, особенно абдоминальное: Избыточная жировая масса, особенно висцеральный жир, является источником провоспалительных цитокинов (адипокинов), которые поддерживают системное воспаление, включая воспаление в сосудистой стенке, ускоряя атерогенез. Ожирение тесно связано с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом 2 типа и дислипидемией.

- Сахарный диабет (СД) 2 типа: Хроническая гипергликемия и инсулинорезистентность оказывают прямое токсическое действие на сосуды, усиливают окислительный стресс и воспаление.

- Курение: Табачный дым содержит множество токсичных соединений, которые повреждают эндотелий, повышают уровень ЛПНП, снижают уровень ЛПВП, увеличивают вязкость крови и способствуют спазму сосудов. Курение считается одним из мощных модифицируемых факторов риска.

- Гиподинамия: Недостаточная физическая активность способствует развитию ожирения, АГ, дислипидемии и инсулинорезистентности.

- Нерациональное питание: Диета с избытком насыщенных жиров, трансжиров, холестерина, соли и рафинированных углеводов способствует развитию ключевых факторов риска атеросклероза.

Клиническая картина

Распознавание скрытой угрозы

Атеросклероз длительное время протекает бессимптомно, что делает его особенно коварным. Клинические проявления возникают при значительном сужении просвета артерии (обычно более 50-70%) или развитии осложнений (тромбоз, разрыв бляшки) и зависят от локализации поражения:

- Поражение артерий сердца (коронарных): Проявляется стабильной или нестабильной стенокардией (боль или дискомфорт за грудиной, часто при физической нагрузке, иррадиирующие в левую руку, шею, челюсть), нарушением ритма сердца. Острое нарушение кровотока приводит к инфаркту миокарда.

- Поражение артерий головного мозга (церебральных, брахиоцефальных): Может вызывать транзиторные ишемические атаки (временные очаговые неврологические симптомы: слабость в конечностях, нарушение речи, зрения, головокружение, шум в ушах), ишемический инсульт. Хроническая ишемия мозга проявляется снижением когнитивных функций, памяти, работоспособности, головокружением, шумом в ушах. Как подчеркивает статистика, атеросклеротическое поражение артерий, питающих нижние конечности, часто развивается раньше, чем коронарных артерий.

- Поражение артерий нижних конечностей: Классический симптом – перемежающаяся хромота (боль в икроножных мышцах при ходьбе, заставляющая остановиться, и проходящая в покое). Другие признаки: постоянное ощущение холода в стопах, бледность или синюшность кожи ног, снижение пульса на артериях стоп, трофические нарушения (сухость кожи, выпадение волос, язвы). Критическая ишемия приводит к болям в покое, особенно по ночам, и гангрене.

- Поражение почечных артерий: Может приводить к артериальной гипертензии (часто резистентной к терапии), ухудшению функции почек (хроническая болезнь почек).

- Поражение артерий брюшной полости: Редко, но может проявляться болями в животе после еды, потерей веса.

Диагностика

Современные методы оценки

Ранняя и точная диагностика атеросклероза и его осложнений жизненно необходима для своевременного начала терапии. Современная медицина располагает рядом инструментальных методов:

- Ультразвуковое исследование (УЗИ) сосудов с допплерографией: Неинвазивный, широко доступный метод. Позволяет оценить структуру стенки артерии (выявить утолщение комплекса интима-медиа – КИМ), наличие, размер, структуру атеросклеротических бляшек, степень стеноза, скорость и характер кровотока. УЗ-исследование брахиоцефальных артерий (они обеспечивают кровью головной мозг, шею и руки) рекомендуется, когда нужно отследить процесс утолщения артериальной стенки, выявить, как образуются атеросклеротические бляшки.

- Компьютерная томография (КТ) с контрастным усилением (КТ-ангиография): Позволяет получить детальные изображения сосудов, выявить кальцинированные и некальцинированные бляшки, точно оценить степень стеноза. Кальциевый индекс, рассчитываемый при КТ без контраста, является маркером общей атеросклеротической нагрузки.

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастным усилением (МР-ангиография): Высокоинформативный метод, особенно для визуализации артерий головного мозга, шеи, почек, конечностей. Не использует ионизирующее излучение.

- Коронароангиография (КАГ): “Золотой стандарт” для диагностики поражения коронарных артерий. Инвазивный метод: через пункцию артерии (лучевой или бедренной) под рентген-контролем в коронарные сосуды вводится катетер, по которому подается контрастное вещество, после чего выполняется серия снимков. Позволяет точно определить локализацию, степень и характер сужения коронарных артерий. Требует специализированного оборудования (операционная) и квалифицированного персонала, обычно проводится под местной анестезией.

Стратегии управления

Замедление прогресса и снижение рисков

На сегодняшний день не существует методик, позволяющих полностью устранить уже сформировавшиеся атеросклеротические бляшки и вернуть сосудам исходную эластичность. Бляшки глубоко интегрированы в стенку артерии, покрыты фиброзной капсулой и кальцинатами. Однако современная медицина предлагает эффективные стратегии для замедления прогрессирования заболевания, стабилизации бляшек и снижения риска жизнеугрожающих осложнений.

1. Медикаментозная терапия:

- Гиполипидемическая терапия (снижение холестерина):

- Статины: Являются препаратами первой линии. Ингибируют ключевой фермент синтеза холестерина в печени (ГМГ-КоА редуктазу), что приводит к снижению уровня ЛПНП на 30-60%. Помимо этого, статины обладают плейотропными эффектами: улучшают функцию эндотелия, снижают воспаление, стабилизируют атеросклеротические бляшки (уменьшают риск их разрыва), замедляют прогрессирование атеросклероза. Терапия статинами обычно является пожизненной.

- Эзетимиб: Нарушает всасывание холестерина в кишечнике. Может применяться в комбинации со статинами для дополнительного снижения ЛПНП.

- Фибраты: В основном используются для снижения высокого уровня триглицеридов и повышения уровня ЛПВП.

- Антитромбоцитарная терапия (профилактика тромбоза): Ацетилсалициловая кислота (АСК) в низких дозах или другие антиагреганты (клопидогрел, тикагрелор) назначаются для снижения риска тромбообразования на поверхности атеросклеротической бляшки, особенно у пациентов с уже перенесенными сердечно-сосудистыми событиями или высоким риском их развития. Статины также обладают умеренным антитромботическим действием.

- Контроль артериального давления: Назначение антигипертензивных препаратов для достижения целевых уровней АД (<140/90 мм рт. ст., у пациентов с СД или высоким риском <130/80 мм рт. ст.). Это критически важно для предотвращения дальнейшего повреждения эндотелия и снижения риска разрыва сосуда.

- Контроль гликемии при сахарном диабете: Достижение целевых уровней HbA1c (<7.0% для большинства пациентов) с помощью сахароснижающих препаратов для снижения токсического воздействия гипергликемии на сосуды.

2. Модификация образа жизни: фундамент профилактики и лечения

Изменение привычек является неотъемлемой и высокоэффективной частью управления атеросклерозом. Клинические исследования подтверждают ее значимость:

- Отказ от курения: Полный отказ от курения табака – одно из самых эффективных вмешательств. Риск сердечно-сосудистых событий начинает снижаться уже через несколько месяцев после отказа и через несколько лет приближается к риску некурящих людей.

- Диетотерапия: Рекомендуются диеты с низким содержанием насыщенных жиров, трансжиров, холестерина и соли. Акцент на потреблении овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, нежирных сортов мяса, рыбы (особенно жирных сортов, богатых омега-3 ПНЖК), нежирных молочных продуктов. Средиземноморская диета показала высокую эффективность в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Диета может снизить уровень так называемого плохого холестерина на 10−12% и повысить уровень «хорошего» холестерина, т. е. липопротеинов высокой плотности.

- Снижение избыточной массы тела: Достижение и поддержание индекса массы тела (ИМТ) в диапазоне 18.5-24.9 кг/м² и окружности талии (<94 см у мужчин, <80 см у женщин) способствует улучшению всех факторов риска – АГ, дислипидемии, инсулинорезистентности, воспаления.

- Регулярная физическая активность: Рекомендуется не менее 150 минут умеренной аэробной нагрузки (быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде) или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю, а также силовые тренировки 2 раза в неделю. Физическая активность улучшает функцию эндотелия, способствует снижению АГ, веса, уровня ЛПНП и триглицеридов, повышению ЛПВП, улучшению чувствительности к инсулину.

- Управление стрессом: Хронический стресс способствует повышению АГ, ухудшению липидного профиля, повышению свертываемости крови и развитию вредных привычек (курение, переедание). Методы релаксации, аутотренинг, когнитивно-поведенческая терапия могут быть полезны.

Атеросклероз остается одной из главных медико-социальных проблем современности, ведущей причиной инвалидизации и смертности населения трудоспособного возраста. Его развитие – сложный многоэтапный процесс, запускаемый и поддерживаемый комплексом факторов риска, значительная часть которых поддается коррекции. Несмотря на невозможность полного устранения сформировавшихся бляшек, современная медицина располагает мощным арсеналом средств для замедления прогрессирования заболевания, стабилизации бляшек и существенного снижения риска инфаркта, инсульта и других жизнеугрожающих осложнений. Ключ к успеху лежит в комплексном подходе: раннем выявлении факторов риска и признаков заболевания, строгом контроле модифицируемых факторов (артериальное давление, липиды, гликемия, вес, отказ от курения) с помощью медикаментов и, что не менее важно, постоянной модификации образа жизни.

Кардиология

Кардиология Инфектология

Инфектология Онкология

Онкология Фертильность

Фертильность Нефрология

Нефрология Эндокринология

Эндокринология